1.角材を丸棒にする

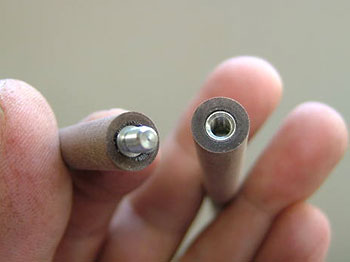

<ジョイントネジ>

直径4.5mm、 ネジM3.5、 全長20mm

素材:ステンレススチール

<ステン つなぎジグ>

直径8.0mm、ネジM3.5

素材:ステンレススチール

材料は12〜16mm角で、長さ150〜180mmの角材を4本用意します。ジョイントネジを4ケ使用しますが、圧入時にもう一つ有れば便利ですので作業時開始時には5ケ用意しましょう。ステン つなぎジグ は1セットでOKです。

KERV ミニレースに今回は四ツ爪チャックを装着しました。

※ミニレース、四ツ爪チャックは取扱終了致しました。

NOVAチャックやPATRIOTチャック等でも代用可能です。その場合、細い角材も掴める20mm等のジョーを使用します。

ツールレストは材料とほぼ同じ長さのものがあると良いでしょう。この作例では150mmツールレストを使用しています。

RobertSorby マイクロ・スピンドルセットに入っているスピンドルラフィングガウジやスピンドルガウジで角を落とし角材を丸棒にします。

後の作業で主軸の穴に材料を差し込む必要があるため、全体の太さを9mmにします。使用する旋盤がMT1の場合は9mmですが、MT2の旋盤の場合は10mmでも大丈夫です。

今回はMT1の旋盤のため、9mmで説明します。

マイクロ・スピンドルセットのビーディング&パーティングツールで端の径を9mmに加工して基準の太さにします。

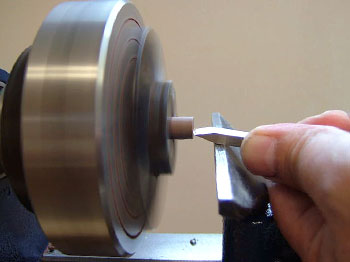

ノギスで計測しながら少しずつ削り9mmにします。

ツールをチャックにぶつけないように注意しながら、基準の太さ9mmにあわせて同じ太さに加工します。

チャックをゆるめてワークを逆向きにセットします。

残りを同じ太さにします。

何ヶ所かノギスで計測して9mmの丸棒が出来た事を確認します。

同じ作業を4回繰り返して1膳分の材料が用意出来ました。

2.ジョイントネジを埋め込む

ジョイントネジを埋め込むための穴を加工します。

ドリルでいきなり加工すると穴が曲がってしまい、ジョイントが真っ直ぐにならない可能性もあるため、ドリルを誘導するための小さなくぼみを作ります。

ワークをチャックに差し込むとヘッドストックの穴の中(MT1)に入って行きますので、チャックの先端から1-2cmワークの先端を出した状態で固定します。

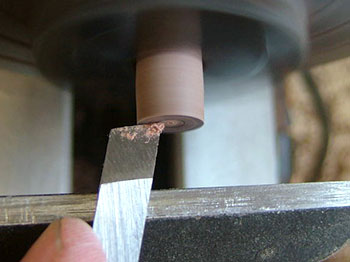

マイクロ・スピンドルセットのスキューチゼルを写真のようにツールレストに乗せます。

横から見るとこんな感じです。

スキューチゼルのカッティングエッジ(切り刃)が回転の中心に合うようにツールレストの高さを調節しましょう。

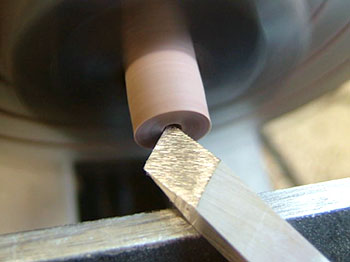

中心に向かってわずかに傾斜しているように削り(中心が少し窪んだ形状)、端面を整えます。

つなぎ部分の精度にかかわる作業ですので、丁寧な作業を行いましょう。

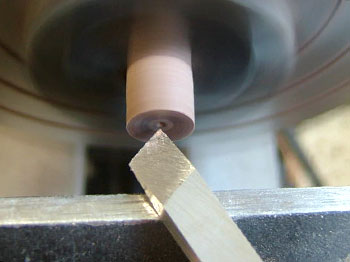

端面が整ったら、スキューチゼルのロングポイント(先)を中心にあわせます。

ゆっくりと押し込んで中心に小さな窪みを作ります。

慎重に丁寧な作業を行いましょう。

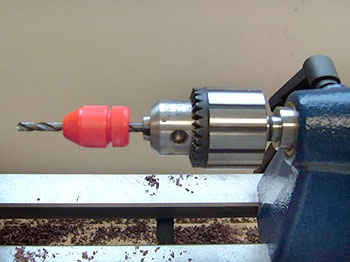

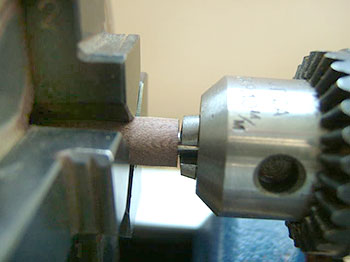

ミニレースのテールストックにドリルチャックを装着したら、4.4mm径のドリルビットとドリルストップ(小)を取り付けます。ジョイントネジの外径は4.5mmですが、圧入する場合には少し小さい穴がお勧めです。

凹側を表に出す場合は、ジョイントネジ全体を埋め込む事が出来る深さにドリルストップをセットします。

ドリルチャックの本体を片手でサポートしながら、ドリルビットが中心の窪みに誘導されるように注意深く接触させます。

テールストックのハンドホイールをゆっくり回しながら少しずつドリルビットを送り込みます。

木屑が中で詰まって発熱し膨張するするとワークが割れたり、穴が大きくなったりしますので、ドリルをマメに出し入れしながら木屑を排出しましょう。

ドリルストップがワークに接触して、予定通りの深さに達したら、すばやくドリルを抜いて穴あけ完了です。

エポキシ接着剤とジョイントネジを用意します。

穴の中に少量の混合したエポキシ接着剤を塗ります。慌てずに作業が可能な30分硬化程度のエポキシ接着剤がお勧めです。

ドリルチャックにジョイントネジを取り付けます。

ジョイントネジの半分ぐらいの長さをドリルチャックの爪の先端から飛び出させます。

チャックを強く締めすぎるとジョイントネジの穴がつぶれる事がありますので注意してください。

テールストックを固定したら、ハンドホイールを回してジョイントネジを圧入します。良く見て入り方を確認しながら真っ直ぐに挿入されるようにします。

撮影のため見やすくしていますが、ドリルチャックの本体を片手でサポートしながら作業しましょう。

ドリルチャックの爪がワークに当たる直前で止めます。

ドリルチャックをゆるめてテールストックごと後退させます。

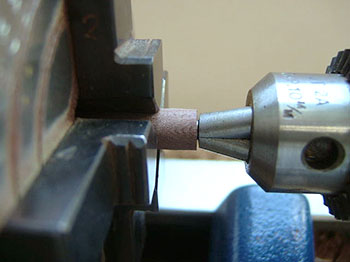

ドリルチャックの爪を閉じます。

閉じた爪の先端でジョイントネジを押し込みます。

ゆっくりと慎重に真っ直ぐ入るように注意しましょう。

ドリルチャックの本体を片手でサポートして作業しましょう。

ドリルチャックの爪がワークに当たる直前で止めます。

予備のジョイントネジを埋め込んだジョイントネジにねじ込みます。

つなぎ目の線が隠れるところまで、ドリルチャックの爪で押し込みます。

つなぎ目の線が見えなくなったらOKです。

押し込みすぎないように注意しましょう。

圧入されたジョイントネジがワークの端面より少し中に入っている事を確認します。

押し込み量が足りなければ作業を繰り返します。

圧入したジョイントネジに合わせて、ステン つなぎジグ をセットします。ここではワーク側のジョイントネジが凹なので、ステン つなぎジグ の凸を使います。

ワークとステン つなぎジグ の間に木屑など無いか確認し、隙間が出来ないようにしっかりセットしましょう。

四ツ爪チャックをゆるめてワークを出し、今度はワークの端をチャックで固定しますが、最初はゆるくセットしおきます。

ステン つなぎジグ の端面の窪みに、テールストックに装着した回転センターの先端を合わせます。

回転センターの先端が曲がっていると精度良く回転しない事が有ります。

回転センターを硬い床の上に落とすと先端が変形しますので取扱いには十分注意が必要です。

回転センターをセットしたらチャックの爪を閉じてワークを固定します。その後、テールストックのハンドホイールを回して軽くおさえます。

テンション(押す力)は強すぎないようにします。

ガタガタと音がしたり、隙間が確認できる状態も良くありませんが、強く押しすぎると細いワークが曲がる場合があり、偏芯の原因にもなります。

回転センターのボールベアリングが回っている事が確認できればOKです。

ワークをステン つなぎジグ の太さと同じになるように作業します。

マイクロ・スピンドルセットのスキューチゼルやガウジを使って慎重に寸法に近づけます。

サンドペーパーをかける分も考えて、少し太めにしておきましょう。

長さも決めておきますが、切断予定の部分は、この段階ではあまり細くしないようにします。

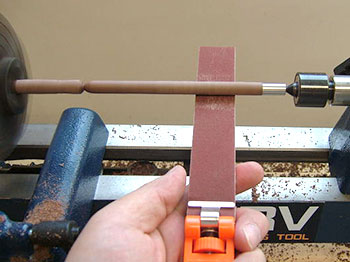

ワークの面を整える為に平らな面を利用した方法でサンディングペーパーをかけます。

仕上げは320番〜400番程度のサンドペーパーで行います。

木工旋盤の回転を止めた状態で、木目の方向にあわせて(この場合左右方向)丁寧にサンディングすると回転スジが少なくなります。

スキューチゼルやガウジで切断部分をさらに細くします。

細くしすぎると繊維がちぎれるように折れワークが

飛ぶ事がありますので注意しましょう。

カットした後はサンドペーパーなどを使って手作業で仕上げましょう。

これでつなぎ箸の上の部分が出来ました。

続いて、先の部分を作ってみましょう。

今度はジョイントネジの圧入方向が逆なので注意が必要です。

凸側を表に出す場合は、ジョイントネジのネジ部分は外に飛び出していなければなりませんので、穴の深さも変わってきます。

ドリルストップの位置を決めて穴あけします。

ドリルチャックにセットするジョイントネジの向きが今度は逆になりますが、作業の手順は同じです。

少し圧入したら予備のジョイントネジ取り付けた後、爪を閉じたドリルチャックの先端で更に圧入します。

ハンドホイールを回して真っ直ぐ圧入出来ているか確認しながら作業します。

ここでもドリルチャックの本体は片手でサポートしながら行いましょう。

見えているつなぎ目の線が隠れるところまで慎重に圧入します。もう少しです。

つなぎ目の線が見えなくなったらOKです。

押し込みすぎないように注意しましょう。

圧入されたジョイントネジがワークの端面より少し中に入っている事を確認します。

押し込み量が足りなければ作業を繰り返します。

圧入したジョイントネジに合わせて、ステン つなぎジグ をセットします。

ここではワーク側のジョイントネジが凸なので、ステン つなぎジグ の凹を使います。

テールストックで押しすぎないように注意しながら、ステン つなぎジグ の端面にある窪みに回転センターの先をあわせ、ワークをチャックでしっかり固定します。

ワークをステン つなぎジグ の太さに近づけます。

長さを決めて、細くした先端部分をナイフなどでカットできる程度の太さに近づけます。

細くしすぎると繊維がちぎれるように折れワークが飛ぶ事がありますので注意しましょう。

カットした後はサンドペーパーなどを使って手作業で仕上げましょう。

上側と先のパーツ、1セットが出来上がりました。

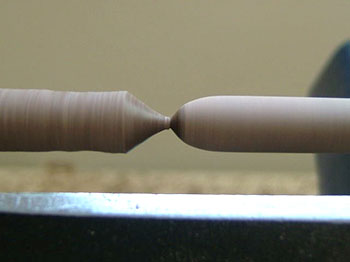

ジョイントしてみましょう。

ジョイントする面に木屑や接着剤などのゴミが付いていないか確認してからねじ込みます。

ステン つなぎジグ に太さを合わせたので、ほぼ同じ太さになっていますが、更にフィットさせるために、つなげたままサンドペーパーをかけてジョイント部分をスムーズに仕上げます。

ほぼ、ジョイント部分が確認出来ないぐらいになりました。

3.仕上げ・完成

同じ作業を繰り返し、もう1セット分を作ります。

2セット目を作る時は1セット目のカーブや太さ、長さに合わせるように確認しながら作業します。

写真の作品はジョイントネジの凹凸部分を1セットずつ逆にしてあります。

1セットづつ凸凹を逆にすることで、必ず毎回同じ組み合わせでセットされるので、上から下までつながった木目にしたい場合や色を合わせたい時など役に立ちます。

作品は自分で使うのも良いですが、プレゼントにすると大変喜ばれます。

ジョイントネジはステンレススチールなのでネジも丈夫だし、何と言っても錆びませんから、洗う物だけに嬉しいですね。

塗装もお好みによって色々な選択ができると思います。

ウレタン系の塗装をしたり、漆を使って拭き漆にしてみるとか、様々な方法があるでしょう。

ジョイントネジとステン つなぎジグは、塗装作業の時、ワークを持ちやすくしたり、ぶら下げる時のジグとしても活用できます。

パーツはステンレススチールなので、湿気の多いムロの中でも錆びませんし、塗料などが付いて汚れたら溶剤にそのまま漬け込む事が可能です。

作業例