糸ノコ盤の魅力を改めて挙げてみましょう。

① 安全:鋸刃自体が細かく、作動は比較的低速、切削抵抗も小さいので怪我の危険性が低い。

② 簡単:操作方法は単純明快。少し練習すればすぐに作品づくりができる。

③ 快適:低振動性・静粛性の高い機種があるので、騒音が気にならない。

木屑の発生が少なく、しかも空気中に舞うほど小さくもないので掃除がしやすい。

④ 汎用性:直線、曲線、さらには角を曲がることも。あらゆる線を挽くことができる。

基礎的なノコギリとしても、精密表現の道具としても幅広く使うことができる。

⑤ 創造性:自由な線で形を切り出すことができるので、お絵かき感覚で創作できる。

⑥ 世代間交流:老若男女みんなで楽しめる。小さなお子さんには大人が手を重ね、目線も重ねて一緒に。

そこに木の板一枚あれば、自由な発想で気軽に作品づくりができるのです。

このページでは、シンプルなものからハイレベルなものまで、糸ノコ盤の可能性を感じていただけるような、多様な作例を紹介します。

カトラリー

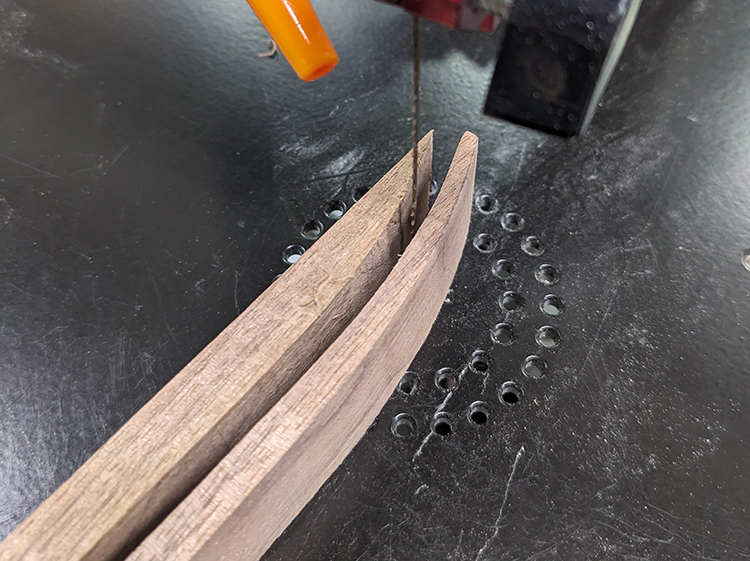

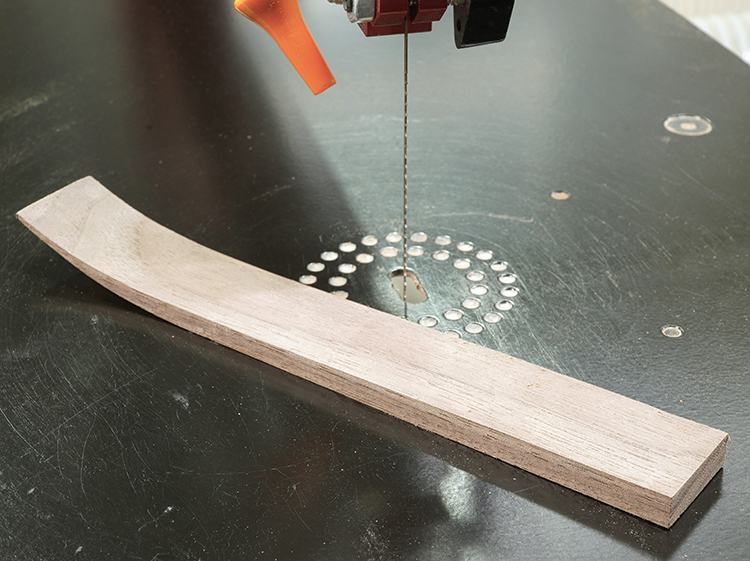

① ウォールナットでバターナイフとジャムスプーンを作りました。

② 側面の形を切り抜きます。厚い硬材を挽くときは糸ノコ盤の回転速度を上げて、送材速度をゆっくりにするのがコツ。

③ 切削面をサンディングペーパーで整えます。

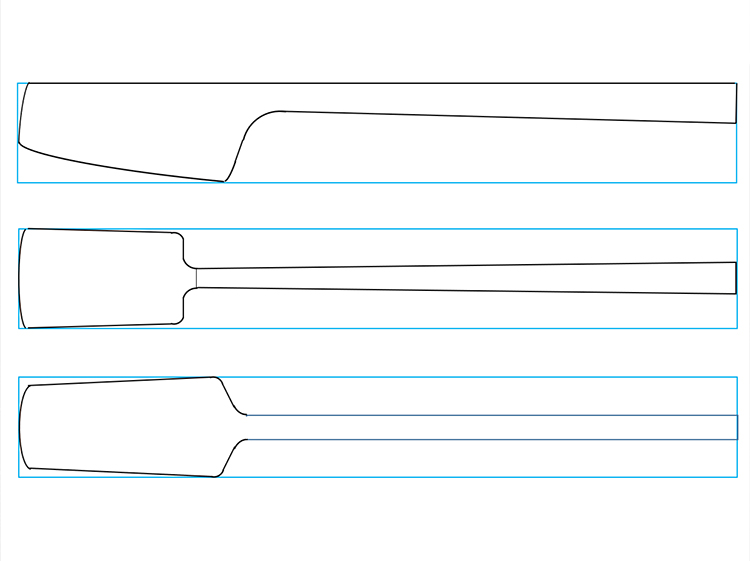

④ 同じ素材を使い、バターナイフまたはジャムスプーンとして平面図のデザインをアレンジします。

⑤ カービングナイフやサンディングペーパーで整えた後、クルミ油・ヒマワリ油などの食用乾性油を塗り込んで完成。

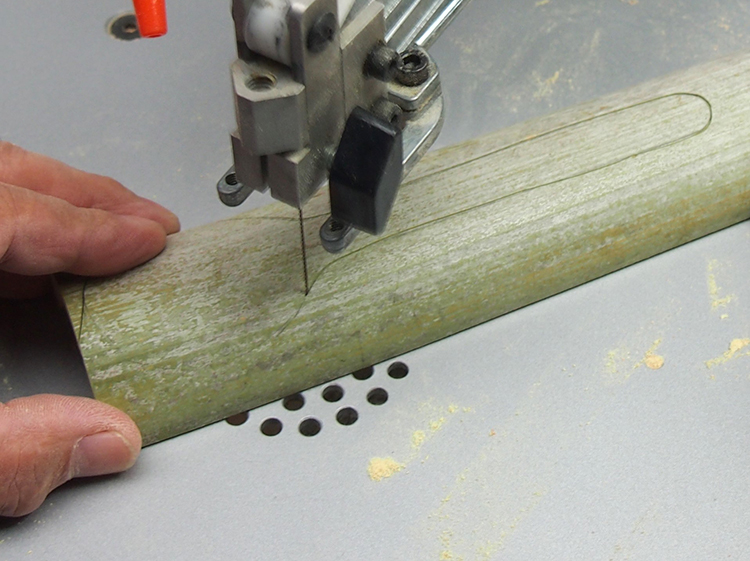

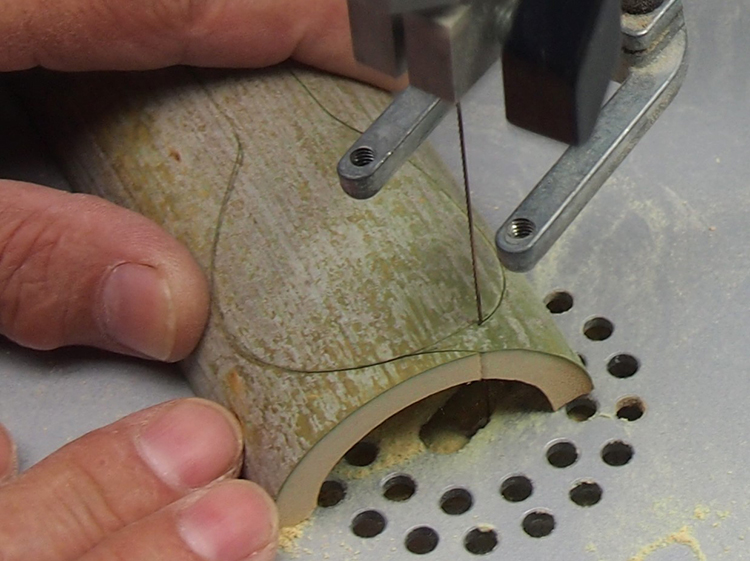

① 竹を素材にしてスプーンを作りました。

② 糸ノコはバリが発生しにくいので、竹の加工にも最適。

③ 竹の円筒形をスプーンの形に活かし、仕上げに彫刻刀(丸刀)でクボミの形を整えます。

茹でて首の部分を曲げるのもいいかもしれません。

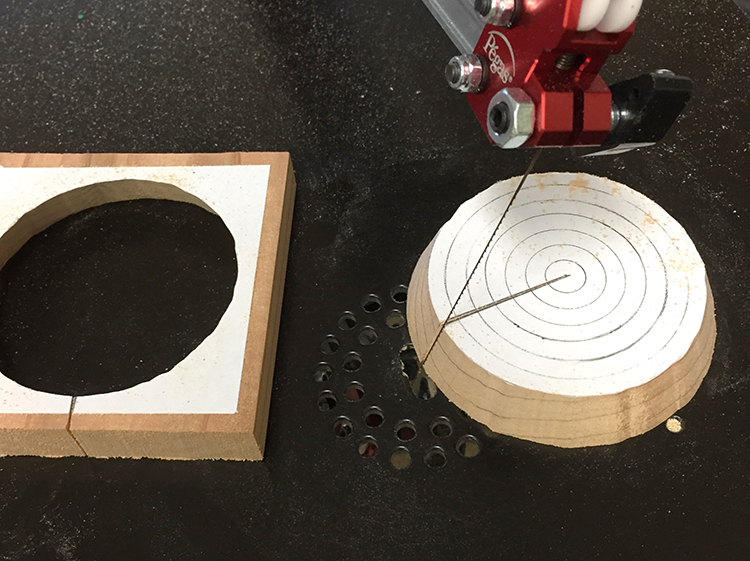

うつわ

① かまぼこの板を素材にしてぐい呑みと豆サラを作りました。

② 同心円を傾斜挽きします。

③ 木目が連続するように重ねて接着します。

アクセサリー

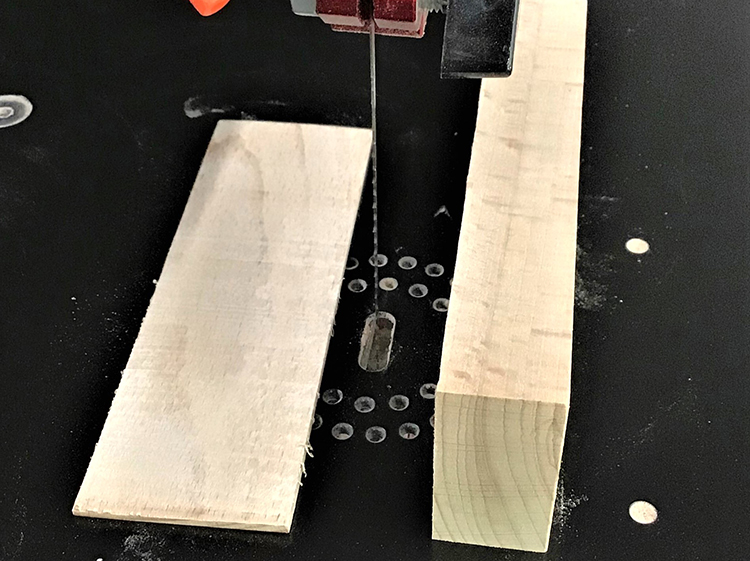

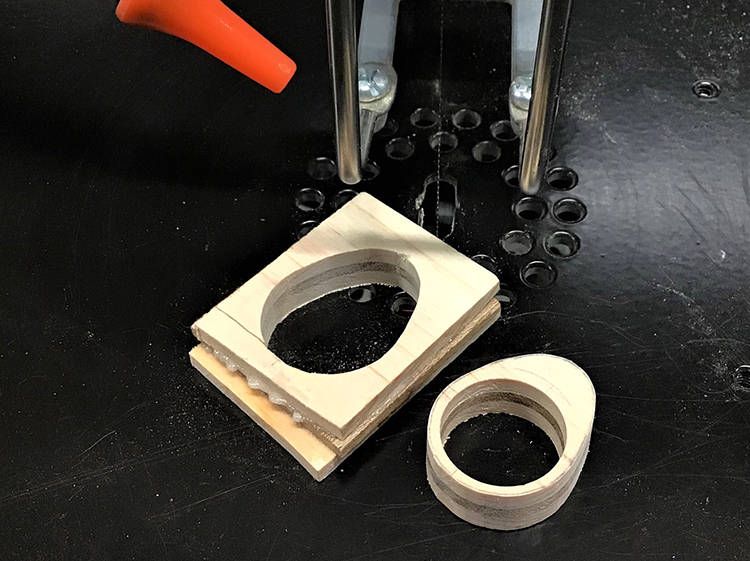

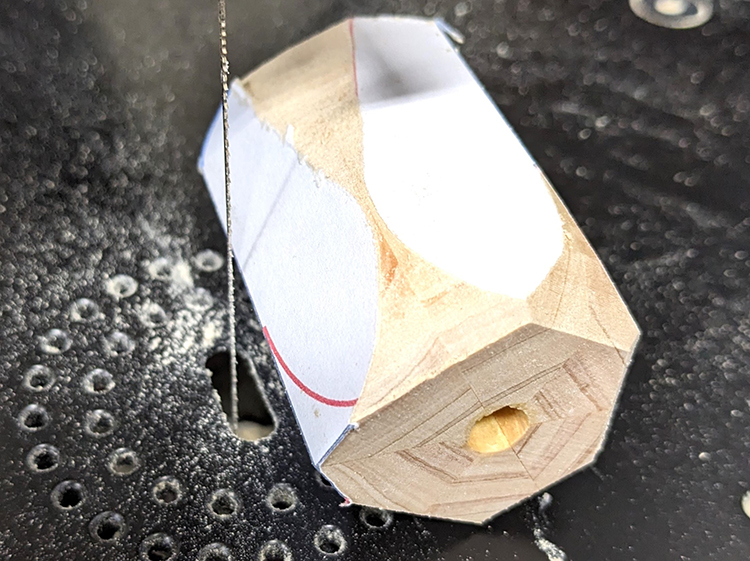

① さまざまな樹種の薄板を積層して指輪を作りました。

② 幅40mm程度の角材から厚さ 2~6mm程度の薄板を切り出します。太いブレードがおすすめ。

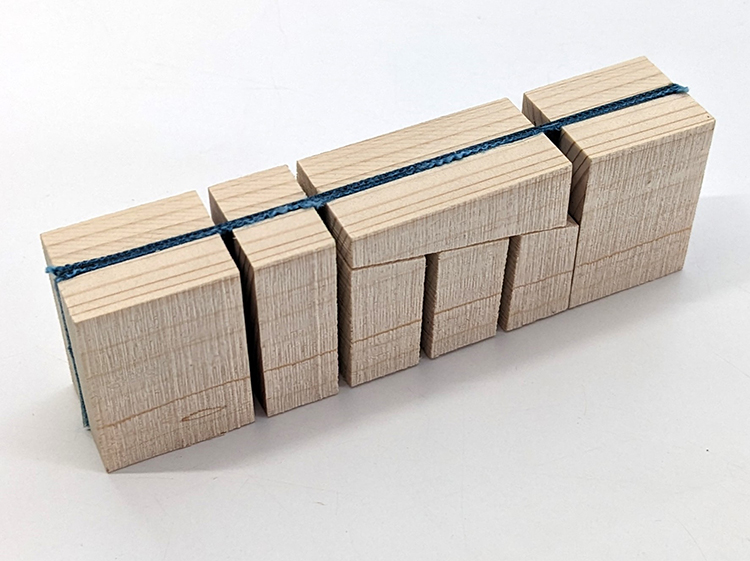

③ 薄板を奇数枚(最低3層)、樹種と厚みが対称になるように、かつ繊維方向を交互に交差させて重ねて接着します。

接着剤は充填効果の高い2液性エポキシ接着剤がおすすめです。

④ クランプで圧締します。この時、力が均一にかかるように厚手の端材で挟みます。

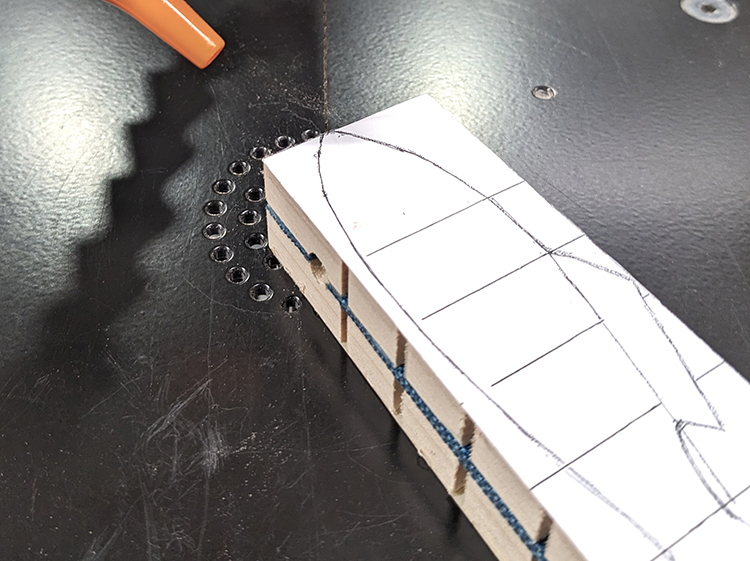

⑤ 適したサイズのドリルビットで穴を開けます。サイズが豊富でバリが生じにくい超硬エッジファインカットビットがおすすめ。

⑥ 糸ノコ盤のブレードを細いものに取り換えて外側の線を挽き、サンドペーパーで整えます。

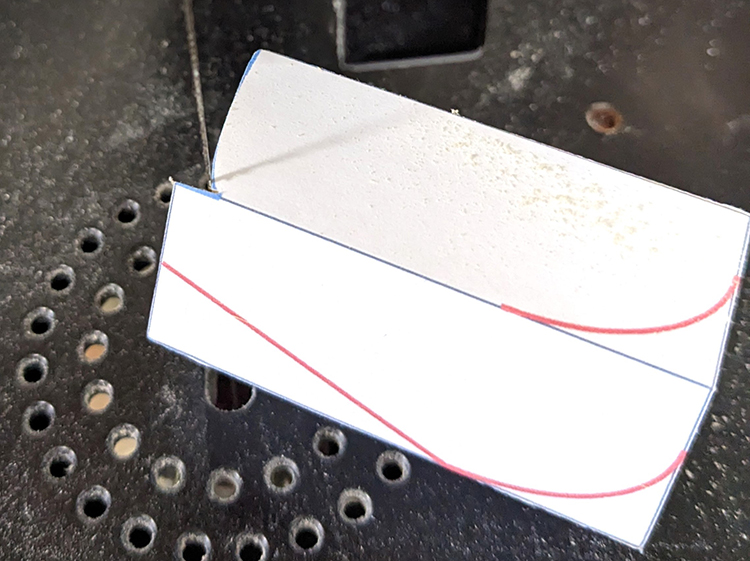

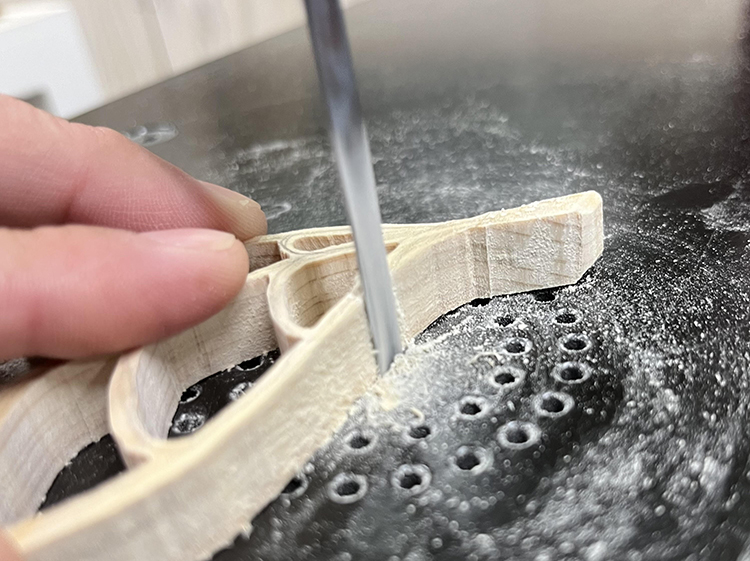

① ヒノキ、チェリー、ウォールナットの薄板を曲げてカチューシャやブレスレットを作りました。

② カチューシャには3mm、ブレスレットには2mmの薄板が適します。

糸ノコやドリルを用い、アウトラインや装飾を加工します。

③ ベンディングアイロンを用いて曲げます。両端から中央に向かって少しずつ曲げるのがコツ。何度も繰り返し水に浸しながら行います。

ステーショナリー

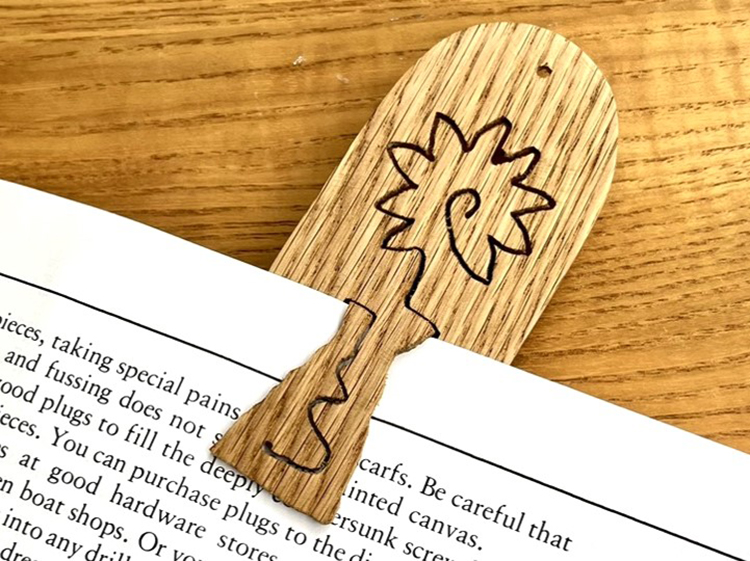

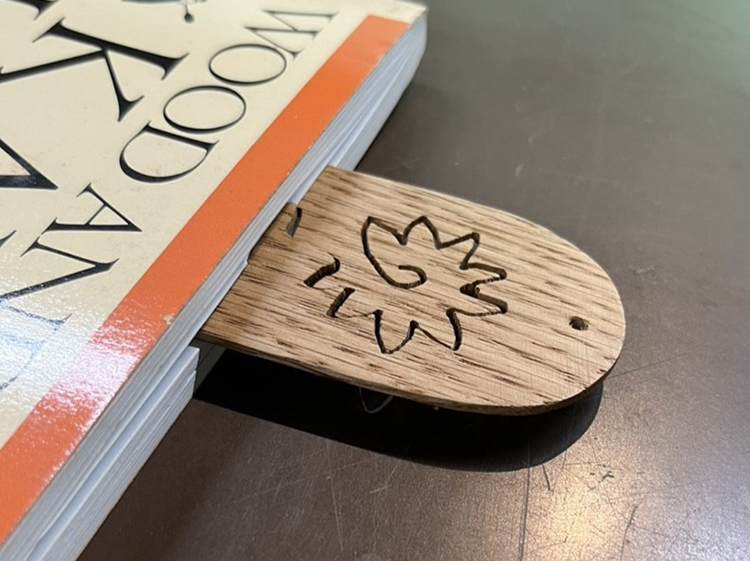

① オークの薄板で栞を作りました。スパイラルブレードを用い、鉛筆で絵を描くように切込みを入れます。

スパイラルブレードは全方向に自由に切削できるので細かな曲線も簡単に挽くことができると同時に、切削幅が広いので、線による透かし表現にも適しています。

② 本を閉じるとまるで本から花が生えているみたいです。

③ 一筆書きの独創的なデザイン。

① オークとウォールナットの薄板から、かえるのデザインのクリップを作りました。スパイラルブレードがおすすめです。

② 前足や舌が紙を挟む、愛嬌のあるクリップ。

③ マグネット付きなので、冷蔵庫の扉などにも取り付けられます。

オークでペーパーナイフを作りました。

つる草模様の透かしをスパイラルブレードで加工します。

雑貨

① MDF(5.5mm)とガラス花瓶パーツを用いて、吊るすガラス花瓶を作りました。

② 下絵をMDFに貼り付けてアウトラインを切ります。板同士を組むための切込みは特に慎重に

③ ガラス花瓶パーツがはまる穴を切り落とします。

④ お好みで着色塗装します。ここではミルクペイントを使用しています。

⑤ 切込み同士を組みます。

⑥ ガラス花瓶パーツを挿し込み、水を入れて植物を飾ります。

① ヒノキと木の丸棒(6.35mm)を用いて立体的なチューリップを作りました。

② 外側3枚内側3枚、合計6枚の花弁を表現しています。

③ 中央には穴がいており、茎からつながるメシベも見えます。

④ 六角柱状に加工した素材に花弁の縁の形を加工します。

⑤ 六角柱の角を落として花に丸みを付けます。

⑥ 断面がくの字になるように角度を付けて接着した葉の材料のアウトラインを切り、最後に茎になる丸棒と併せて組み立てます。

① ヒノキとラワン合板にペグを組み合わせてひまわりを作りました。花は糸ノコ盤、葉と花瓶はバンドソーで加工しました。

② 糸ノコ盤で切り出した花弁が幾層にも立体的に重っています。

③ 背中側にも生命力を感じます。

④ バンドソーで加工した葉も立体的に表現されています。

⑤ 中央の小さな花はペグ P00で表しています。

① 窓をキャンパスに置換えて、動物たちを飾りました。

② 下絵を板に貼って、アウトラインを切ります。

③ サバンナを象徴するバオバブの木をはじめとして、お気に入りの動物を作ります。

④ マットな黒に塗装します。ここではミルクペイントを使用しています。

⑤ 夕暮れ時、屋外からの景色。

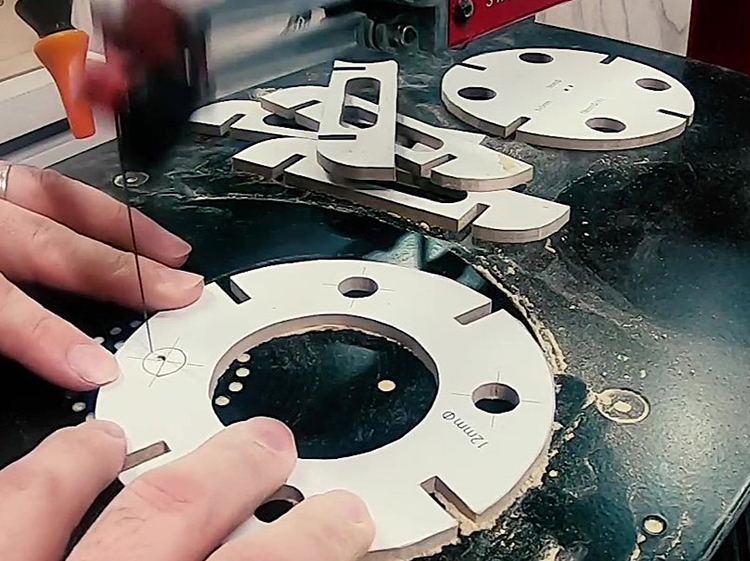

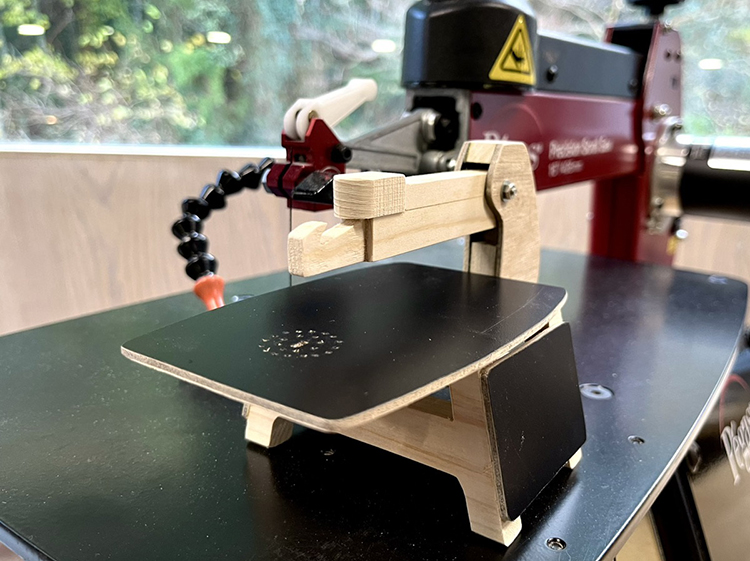

① ヒノキとカラー合板で1/4スケールの ペガス 糸ノコ盤 SC-16CEを作りました。

② 刃口やリフトアップできるアームなど、小技が効いています。

③ 各パーツを糸ノコ盤で切り出します。

④ 各所接着剤を塗布し、バイオクリップなどを用いて固定します。

季節の飾り

① 2×4材またはスギ、ヒノキなどでサークルカットのクリスマスツリーを作りました。

② 同心円を傾斜挽きします。

③ 多少波打っていてもOK。

④ 中心の円錐形を含め、同様に円形に切ります。

⑤ 木目が連続するように重ねて接着します。

ミルクペイントなどで着色してもよいです。

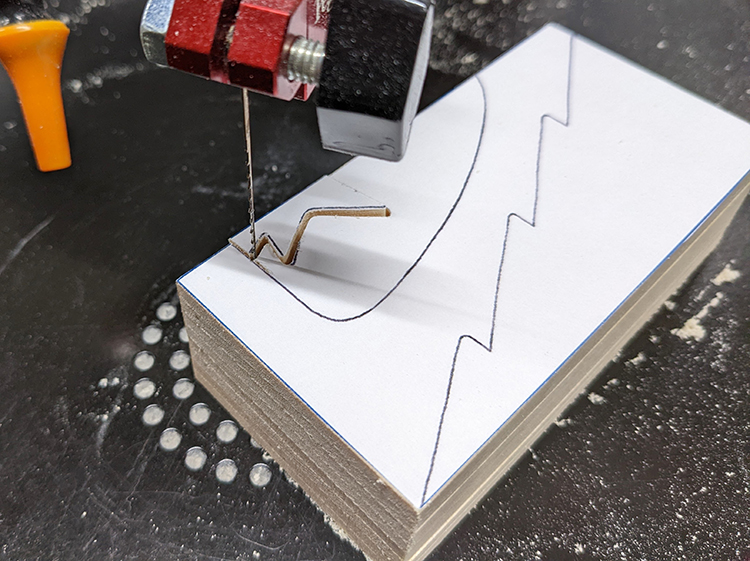

① 4mm厚のヒノキの板でクリスマスツリー型の飾りを作りました。

② ヒノキの板を8枚重ねて両面テープを用いて本を綴じるように一体にします。その後はじめに星の形を切ります。

③ モミノキの樹冠の形を切ります。

④ 星のパーツだけ、8枚中4枚を取り除きます。

⑤ 鉛筆状の8角柱に星を巻き付けるように接着します。

⑥ 同じく中央に 8角柱を接着した樹冠と星に対して、樹冠を巻き付けるように接着します。

ティーライト型 LEDを中に入れられるように、1枚だけ接着せずに開閉できるようにします。

⑦ ツリーにライトを灯しているようす。

⑧ おうち型。

⑨ おうちにライトを灯しているようす。

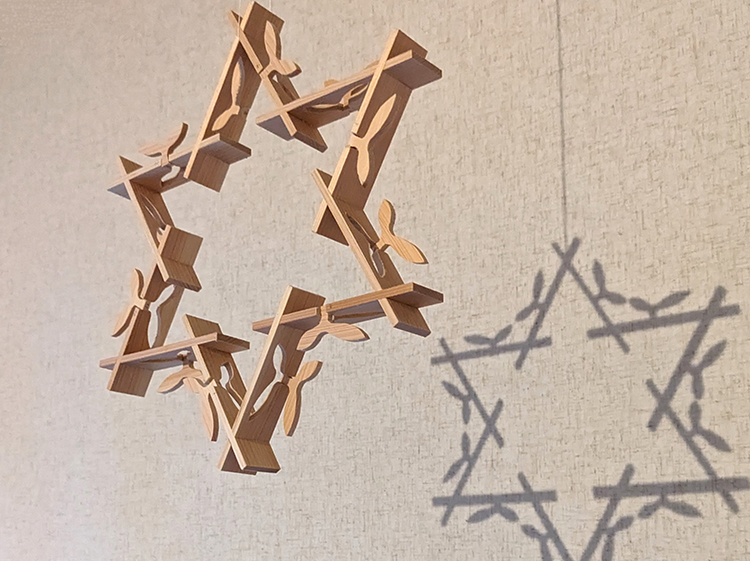

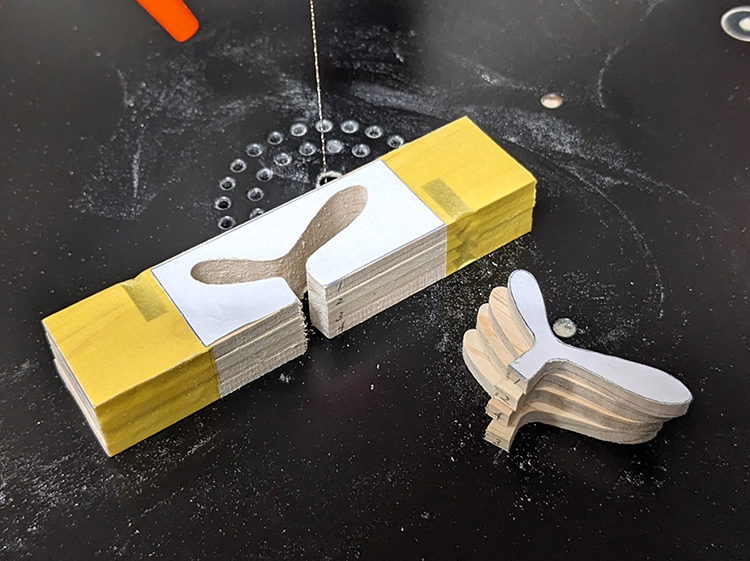

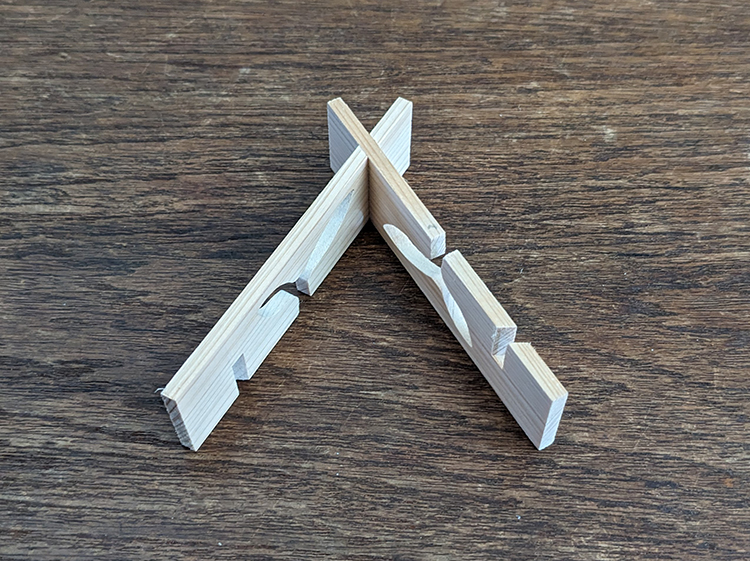

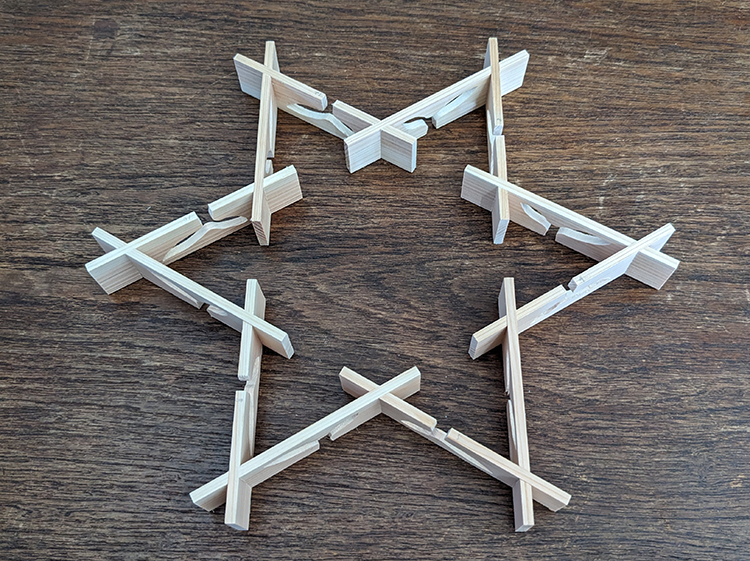

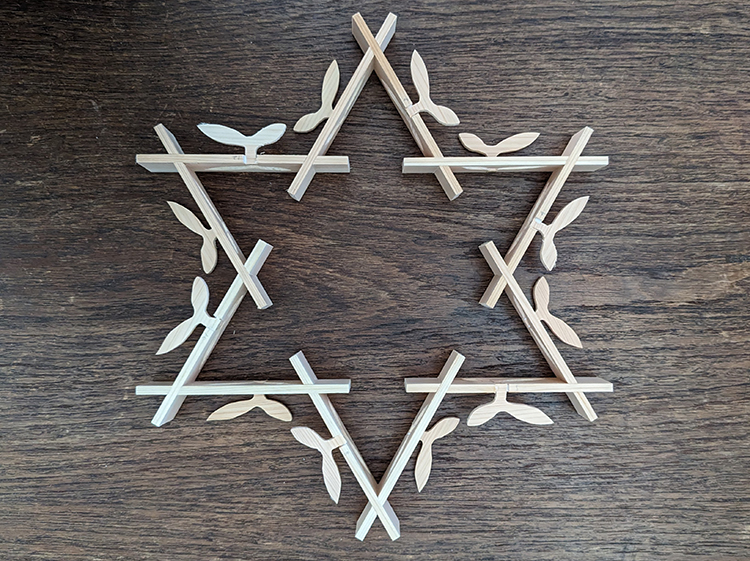

① 4mm厚のひのきの板12枚で星形のクリスマスリースを作りました。

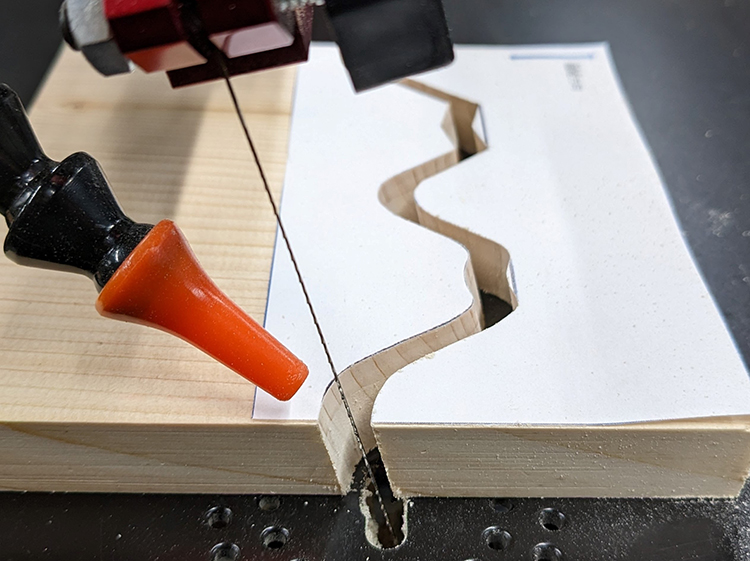

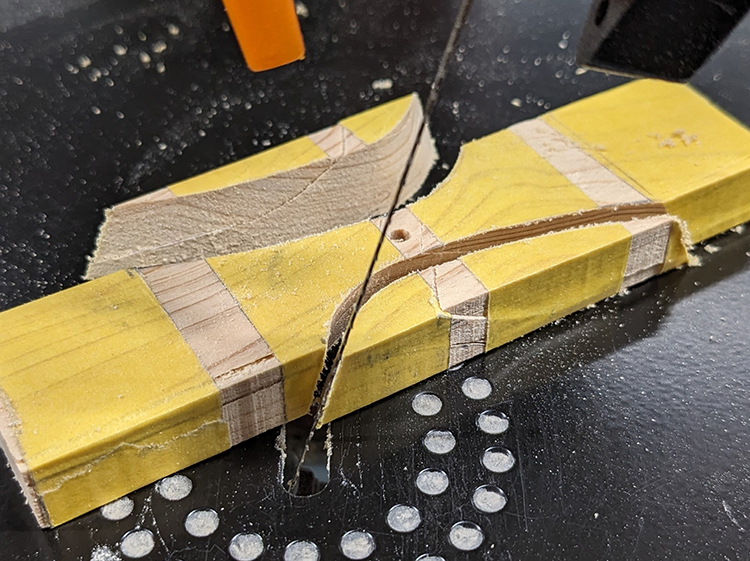

② 12 枚を4枚×3に分け、両端をマスキングテープで固定し、葉っぱの形を切り抜きます。

③ 各板の両端に互い違いに30°傾斜させて加工した切込み同士を組みます。

④ 星形になるように全12枚を組みます。

⑤ 切り抜いた葉っぱを元の位置に90°立ち上げて接着します。

⑥ できあがったら一か所に糸を通して吊るします。

① ヒノキの板(120x120x15mm)と木のパーツを組み合わせておひなさまの二段飾りを作りました。

② 糸ノコ盤の傾斜挽き1回で、お内裏様の段と三人官女の段両方を切り出します。

③ 各所に 1/4"(6.35mm)のドリルビットで穴を開け、木のパーツを取り付けます。

おもちゃ

① ヒノキの板(120x120x15mm)と木のパーツ(丸タイヤ)を組み合わせて、動物型のくるまのおもちゃを作りました。

② ウサギ。前輪を少し小さくするのがおすすめ。

③ ニワトリ。

① ヒノキの板(120x120x15mm)と木のパーツを組み合わせてトンボ型の変わりけん玉を作りました。

② 尻尾が挿し込まれる穴や目、羽の付根のところを事前にドリルで加工し、トンボの形を糸ノコ盤で切り抜きます。

③ 木のボール Φ25.4mmに8mmのドリルビットで、穴を開けます。その後、その穴の口を面取りし、タコ糸を通すための貫通穴を 1.5mmのドリルビットで開けます。

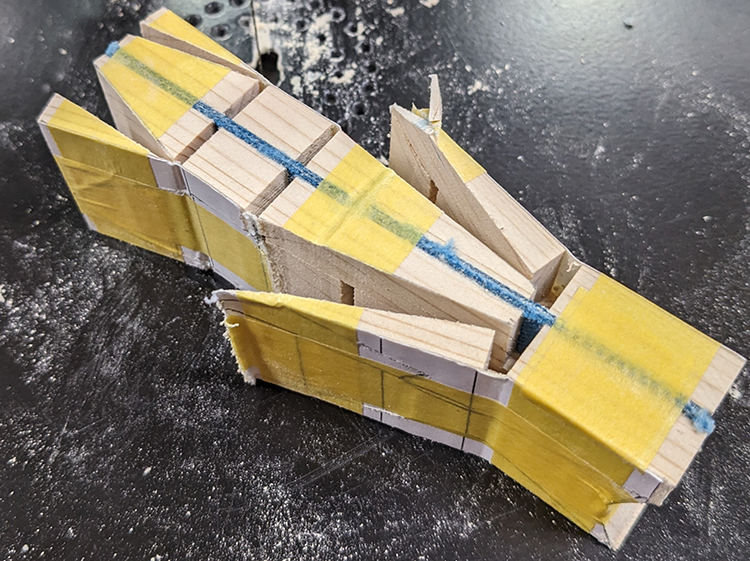

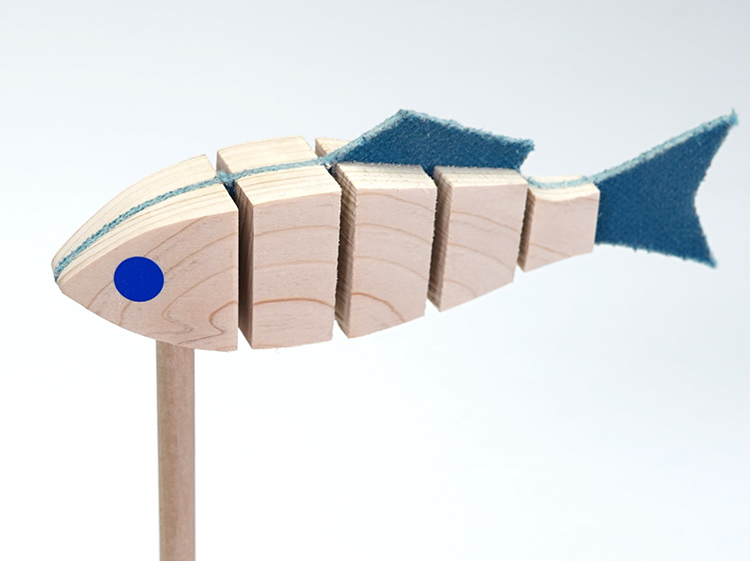

① ヒノキと帆布、木の丸棒(6.35mm)で泳ぐさかなを作りました。

② 事前に切り分けたパーツを帆布を両側から挟むように両面テープで貼り付けます。

帆布はほつれにくいように2枚を両面テープで貼り合わせます。

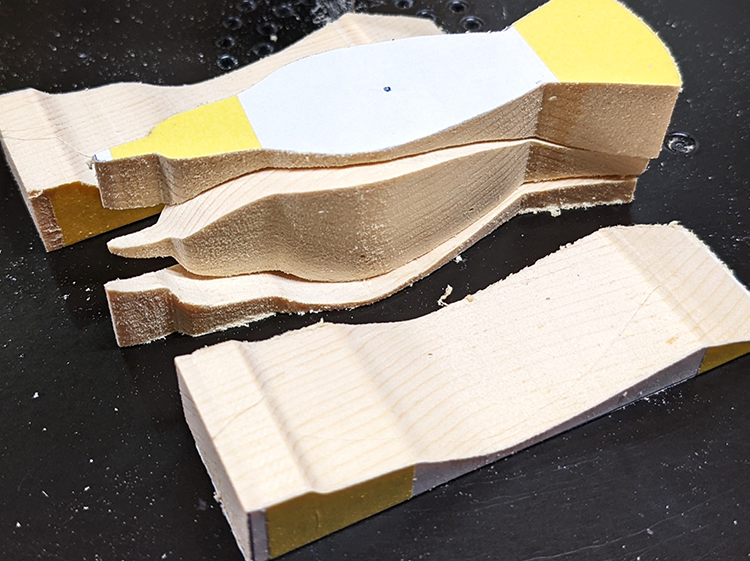

③ 頭の下に丸棒が挿し込まれる穴を加工した後、側面の下絵を貼り、アウトラインを切ります。直方体として安定しやすいように、下絵を両側に貼るのがコツです。

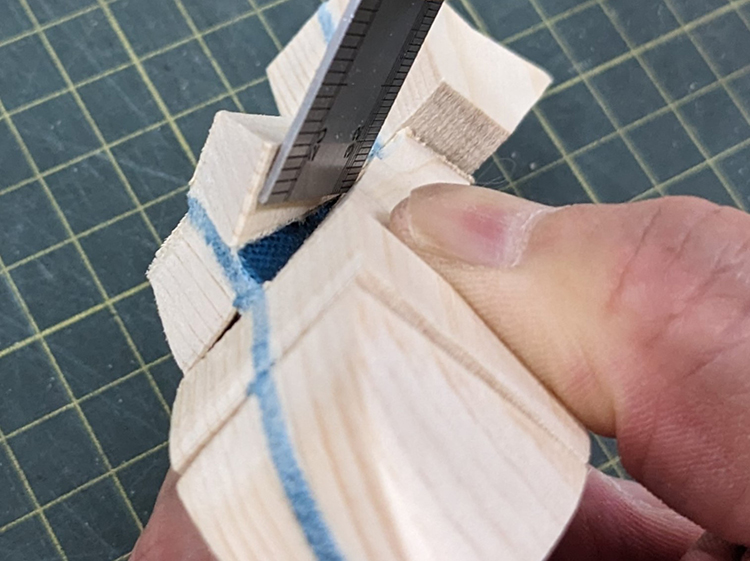

④ 魚の形を切り抜いた後、元の直方体に戻してマスキングテープで固め、上から見た形を切ります。

⑤ 切り落とした部分を取り除き、最後に尾びれと背びれの部分の木片をはがし取ります。

⑥ 木の丸棒を挿し込んで接着したら完成。竹トンボの要領で棒を持ち、掌の中で小刻みに反復させるとピチピチと活きよく泳ぎます。

① 羽ばたくカモメのモビールを作りました。

下の魚を優しく引くと、カモメが羽ばたきます。

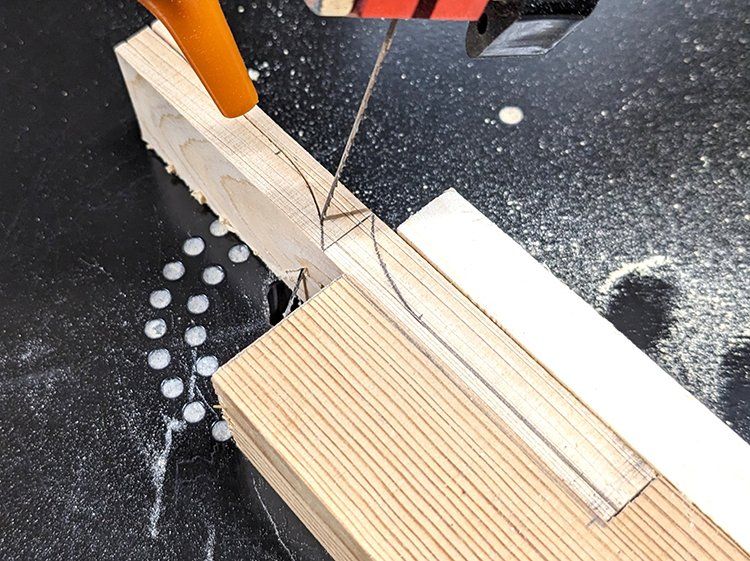

② 角材から体の側面の形を切り出します。

③ 元の直方体に戻してマスキングテープで固め、上から見た形を切ります。

④ 薄板から羽2枚と小魚の形を切り抜き、意図の通る穴の加工や金具の取付けを行います。

⑤ 体のパーツに金具を取り付けたようす。

⑥ 各パーツを組み立てたようす。

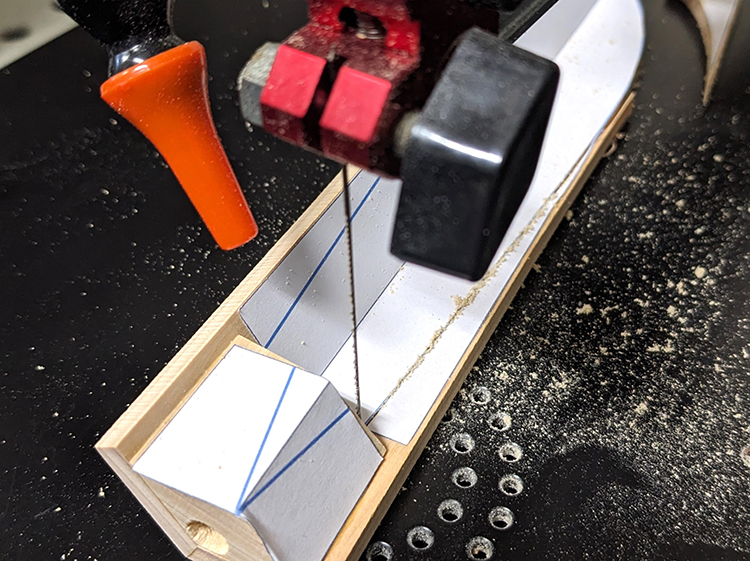

① ヒノキと竹ひごを用いて、竹トンボならぬ木トンボを作りました。

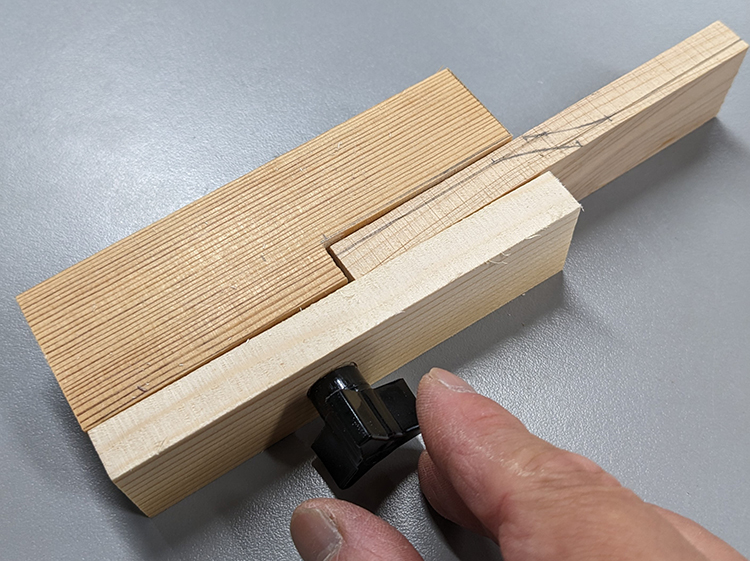

② 木端面を下にして立てた状態で切削するので、安定しやすいようにジグに挟みます。

竹ひごが挿し込まれる穴を中心に事前に開けておきます。

③ ブレードを傾斜させて羽の形を切ります。

④ 両側裏表、同様に4か所切り落とします。

⑤ 元の直方体に戻してマスキングテープで固め、刃を傾斜させたまま上から見た形を切ります。

⑥ サンドペーパーで形を整え、竹ひごを挿します。

車

① 桐の板を素材としてジムニーシエラを作りました。

② 細部に渡り、緻密に加工されています。

③ 室内もご覧の通り。側面から見た形を板の状態で切り抜き、積層しています。

① 桐の板を素材としていろいろな車を作りました。まずはフォルクスワーゲン ビートル。

② 美しい曲面は慎重なヤスリの作業によって行います。

③ 制作途中。積層しているようすが分かります。

④ ホンダ N box。

⑤ ウィンドウフレームやリアの形状など、再現度にこだわっています。

⑥ 制作途中。シートも作り込んでいます。

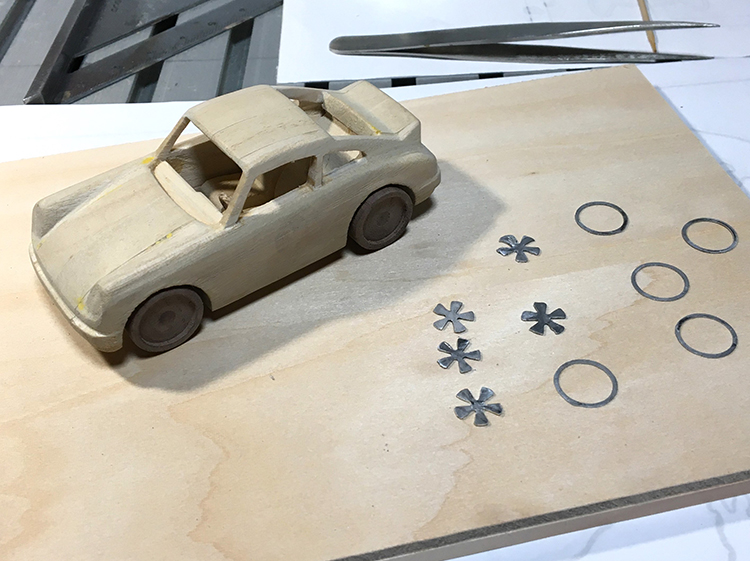

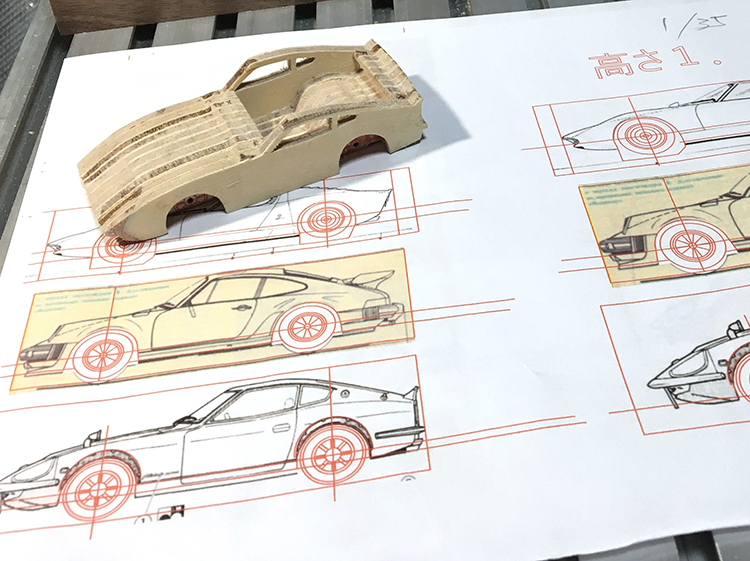

⑦ ポルシェ 911。

⑧ もちろん後ろ姿も作り込んでいます。

⑨ ホイールはアルミ製。

① 桐の車と同じ工程で、シナ合板(5.5mm厚)を素材として作りました。

② 規格材を用いて形状も簡略化させ、同時に積層自体をデザインとして楽しみます。

③ 側面図の設計のようす。

④ ポルシェ 911。事前に同じ位置に穴をあけて層ごとにズレないように工夫します。

⑤ ヤスリで曲面を表現しています。

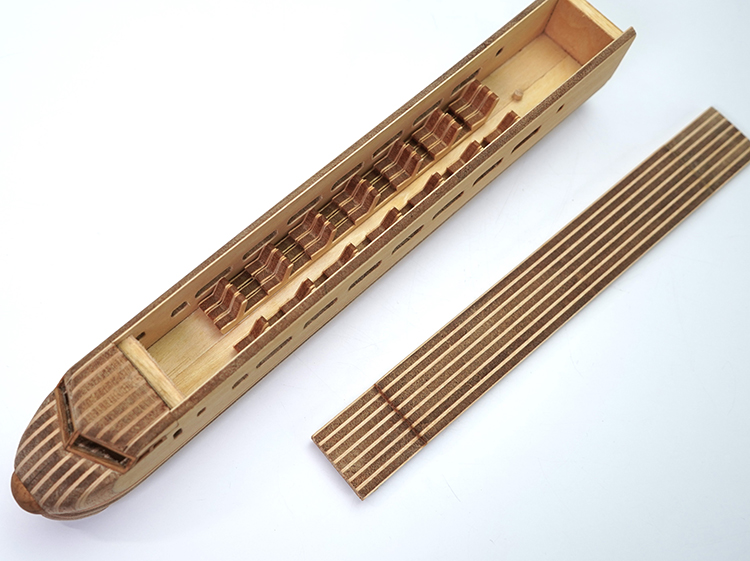

① シナ合板(5.5mm厚)を素材として新幹線を作りました。

② ヤスリで美しい曲面を表現しています。

③ 台車も作り込んでいます。

④ さらには座席まで。

彫刻

① シナ合板(5.5mm厚)を素材として葛飾北斎の「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」を作りました。

② ダイナミックな浪を積層によって立体的に表現しています。

③ 18層で構成されています。

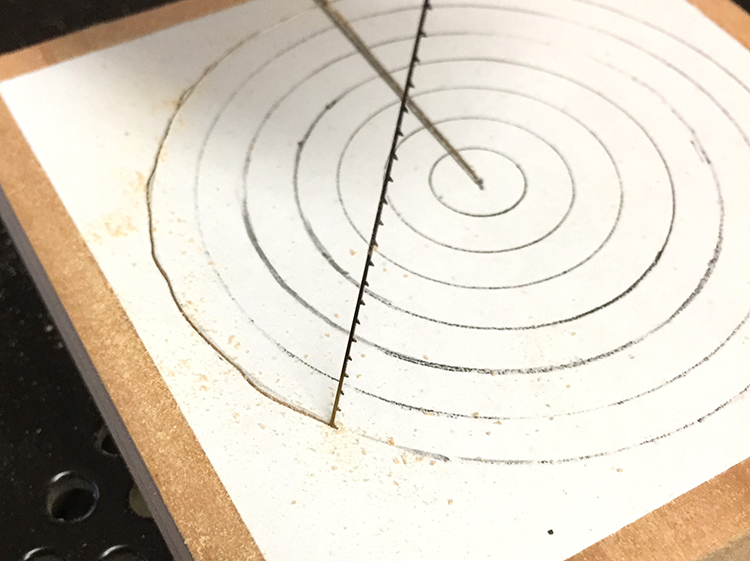

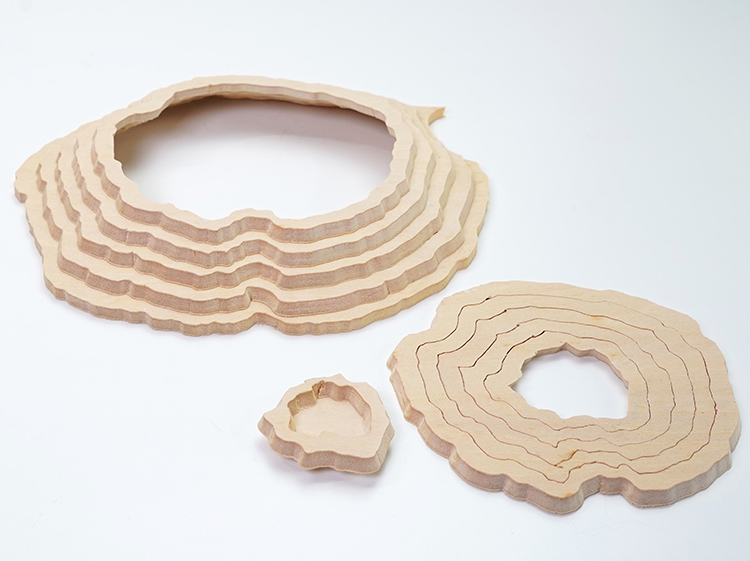

① シナ合板(5.5mm厚)を素材として、富士山を作りました。

② 等高線を参考にして、同心円状に傾斜挽きを行います。

③ 順に重ねて接着します。火口だけ上下逆にします。

① ヒノキを素材として落ち葉をモチーフに透かし彫りを作りました。

② スパイラルブレードを用い、内側の各部を切り抜きます。

③ ペガスのスクロールサンドペーパーで切削面を整えます。

④ 内側の狭い箇所もサンデイングができます。

⑤ スパイラルブレードとスクロールサンドペーパーを用いることで、比較的簡単に繊細に仕上げられます。

① スギを素材として、葉をモチーフとしたリース状の透かし彫りを作りました。

② スパイラルブレードが重宝します。

象嵌(ぞうがん)

① オルゴールボックスの蓋の鏡板に木象嵌を施しました。

② 2枚の板を重ねて切り抜き、一方にはめ込んで飾っていきます。

この時、適度に傾斜挽きにして断面が逆台形にすることで、鋸シロを打ち消して隙間なくピッタリと嵌めることができます。

③ 色や木目の異なるさまざまな樹種の薄板を適材適所に使い、切絵のように表現します。

④ 芯材となる板に接着して最後にオイル塗装で仕上げます。

ウォールナットとメープルでパンダの象嵌を作りました。

サイン

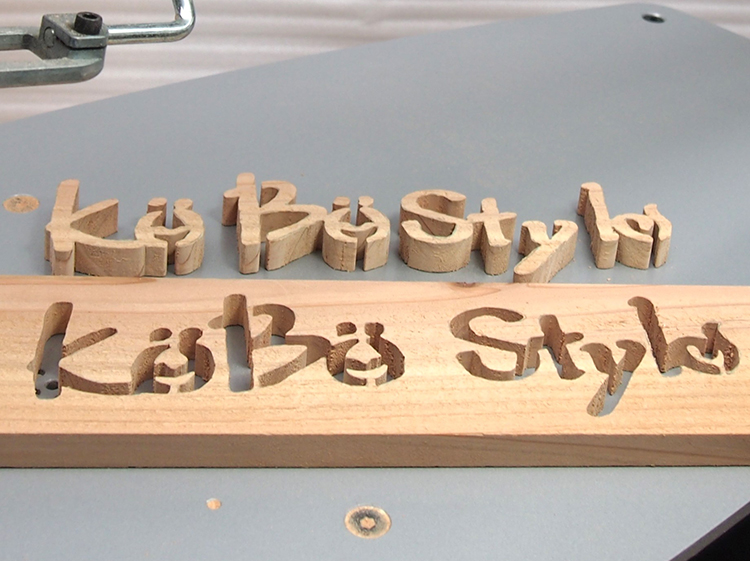

① オリジナルデザインの看板の文字を切り抜き加工しました。

② 各所に1~1.5mm程度の細いドリルでスタート地点の穴を開けます。

③ 開けておいた穴にブレードを通して各パーツを切り抜きます。

④ 個性的な文字も立体的に表現することができます。